場所は記憶する

——私たちは今どこに居て、どこへ往くのか

前田速夫

優れた文学は、私たちの過去の記憶を、現在の記憶にしてくれる。見えなくされていた大切なものを、思い出させてくれる。それが、文学に埋め込まれたトポス(場所)の力、物語の力だ。私たちが生きる力は、そこから湧いてくる。

美術家の随筆集を手にする歓び

坂崎重盛

気になる本があったら、(とくに古書は)ともかく“買っ読く”主義の著者が集めた、〝美術家の随筆集〟。20年以上前から宿題としてきたテーマに、ついに挑む。

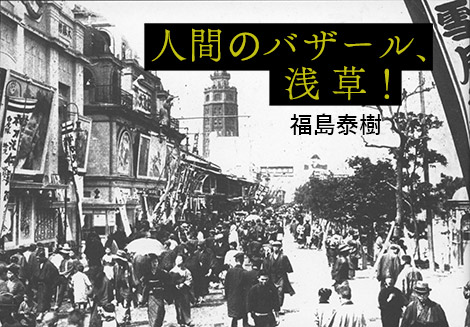

人間のバザール、浅草!

福島泰樹

浅草は人間の欲望が、裸のまゝ躍っている。浅草は、「東京の心臓」「人間の市場」であると稀代の演歌師添田唖蝉坊は言った。観音霊場として栄えた浅草、庶民大衆の歓楽のメッカ浅草は、文人・画人・アナーキスト達が歓を求めて集まった場所でもある。快楽のラビリンス、浅草に迷い込め!

なないろごはん

今里佳子

秩父にある古民家をDIY修復したCafe&Atelier「なないろごはん」。オーナーシェフ今里の、日々の絵日記。季節の美味しいごはん、色とりどりのスケッチ、お店での出来事など。

「'Round About」

面白い仕事をしているのは誰?その活動ってどんな事?アーティストを中心としてその周辺までも視野に入れた幅広い人選に、インタビュー。(2005年〜2011年、全72回)

Web版 新刊旧刊

「絵のある」岩波文庫を楽しむ

坂崎重盛

ご存知でしょうか、あの一見お固そうな岩波文庫が、挿画・イラストレーションの宝庫であることを。著名挿画家の傑作や著者自身による挿画がたっぷりと、読者にふるまわれていることを。

美術家総覧

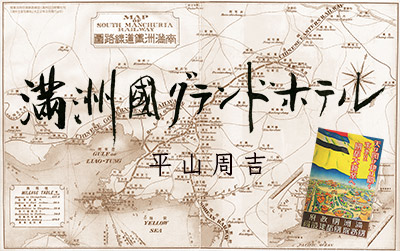

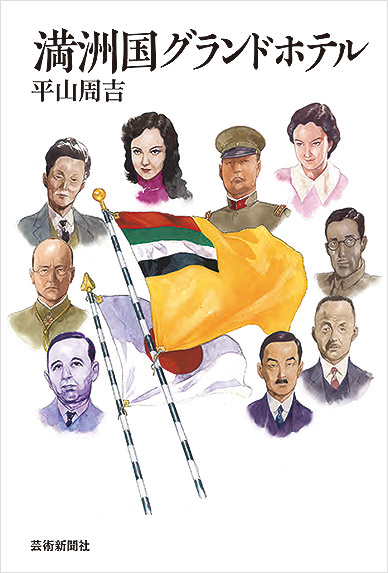

満洲國グランドホテル

平山周吉・著

「二キ三スケ」(東条英機、星野直樹、松岡洋右、岸信介、鮎川義介)だけで満洲は語れない。既存の満洲国イメージをくつがえす、満洲の土を踏んだ日本人の奇妙にして、真剣なる「昭和史」物語。

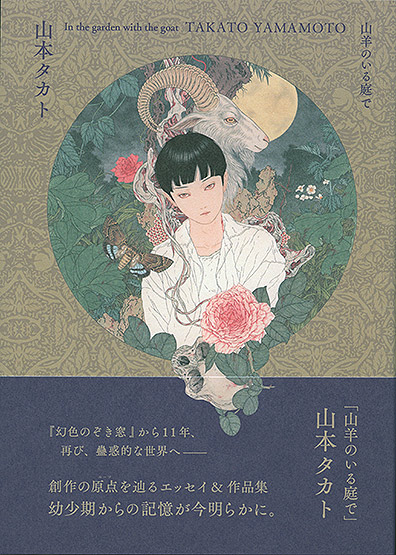

山羊のいる庭で

山本タカト・著

創作の原点(ルーツ)を辿るエッセイ&作品集。幼少期からの記憶が今明らかに。圧倒的な緻密さを誇る官能的な美少年・美少女作品と、ウェブ連載で書きためたエッセイをてがかりに、幻惑作品の源泉に迫る。